みんな、お疲れ。

前回の記事では「なんで午前中とは言うのに、午後中とは言わないのか?」について話したよな?

いやあ、午後中って言わないだけのちっちゃなミステリーが人生の時間の使い方の話にまで発展するとはな。あの記事を書いたあとの午後は、妙に街のノイズが心地よかった。

少しの謎が日常にあるだけで、コーヒーの苦みも違って感じるってもんだ。

「人生ってのは、ミステリーを解いてる間に終わるものなんだぜ」

何言ってるかわからないって?奇遇だな、オレもそうさ。

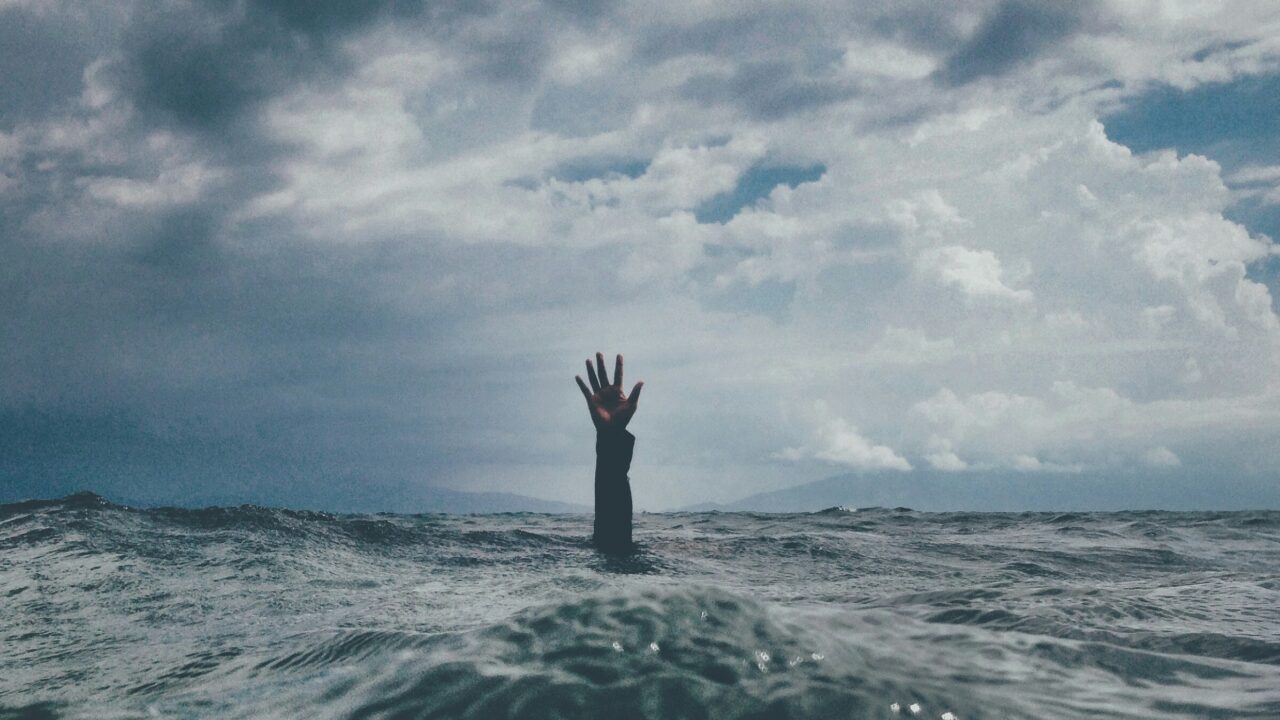

こう言う話の流れがわけわかんなくなった時、誰かに助けてほしいってSOSを出したくならないか?そういえば「SOS」ってなんのことなんだろうな?

救難信号とか緊急時の合図ってのは知ってるけどその起源を説明できるかい?

ぼーっと生きてちゃ、溺れたときに沈むだけだぜ

「SOS」ってのはな、実は

送りやすく、受け取りやすい、意味のない信号

なんだぜ。

そっけないってか? だが、そこに深い真実がある。

「SOS」は、実のところ略語ではない。皆さんの周りにもし、 船乗りがいれば、「Save Our Ship」なんだよ、と言うだろうし ミュージシャンがいれば「Save Our Souls」なんだぜ!と語るでしょう。 しかし、もっともらしい由来はすべて後付けの俗説にすぎません。本当の理由は、モールス信号で送信しやすいからと言われています。モールスで「SOS」は「…―…(3つの短点、3つの長点、3つの短点)」となる。「トン・トン・トン・ツー・ツー・ツー・トン・トン・トン」これは聞き取りやすく、かつ誤解されにくく、世界中どこでも通用する単純なパターンなのです。1906年、ドイツで開かれた国際無線電信会議で「遭難信号」として採用され、

その後1912年のタイタニック号の遭難事件でも使われたことで世界に広まったと言われています。意味を持たないがゆえに、誤解がなく、純粋に「遭難・緊急」を知らせるための、世界共通語となったのでしょう。

だから皆さんの周りで「SOS」の意味を説明している人がいたら、

言葉の意味じゃあない。その響きが、人を救うのさ。そういうの、嫌いじゃないぜ。

と言ってやってくれ。

今回のテーマ、ちょっと意外だったかもしれないな。

知ってるつもりで使ってる言葉が、

実はぜんぜん違う意味を持っていたり、

意味なんて最初から無かったりする。

それでも、人はそれに意味を与えたがる。

「Save Our Souls」なんて、切ないくらい、切実な解釈だ。

でも、そういう想像力があるからこそ、

オレたちは機械じゃなくて“人間”なんだろうな。

「意味を超えて、届く声。それが本物の信号ってやつだぜ」

この「SOS」をヒントに曲を作りました。聴いてください。

「シグナル」